MENS

Trièves géologie

– Période glaciaire

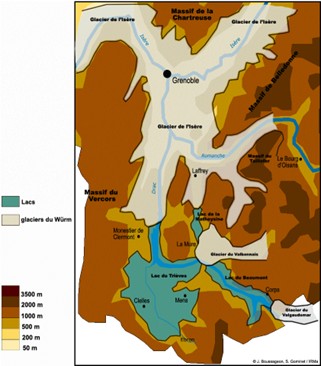

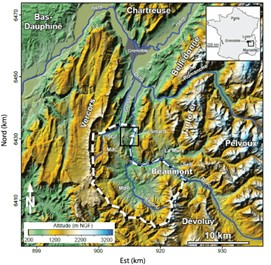

La physionomie actuelle du Trièves résulte d’une histoire géologique complexe entre lac et glacier. Nous ne parlerons que de la dernière glaciation du quaternaire, celle dite de Würm, moins intense que la précédente dite du Riss.

Lors de cette glaciation, entre -30 000 et -18 000 ans, le glacier de l’Isère recouvre Grenoble sous 1700 m de glace et s’étend jusqu’à Monestier de Clermont où il forme un verrou. Les écoulements des rivières sont alors barrés par le front du glacier et s’accumulent formant ainsi un lac, le lac disparu du Trièves.

– La sédimentation

Au fil des 8 à 10 millénaires qui suivent, les sédiments s’y amassent, sur une épaisseur atteignant parfois 150m, les éléments grossiers (galets, graviers, sables) dans la partie amont, les argiles plus fines à l’aval. Ces argiles, ou plutôt ces formations sédimentaires constituées d’argiles et de limon se déposent en minces lits superposés d’où leur nom d’argiles litées qui sont, encore aujourd’hui, le siège de grands glissements de terrain.

– Le relief actuel

C’est dans ces nappes alluviales que les rivières du Drac, de l’Ébron et de la Vanne creusent les profondes gorges si difficiles d’accès que l’on voit de nos jours.

Plus récemment encore, la majeure partie des dépôts est emportée. Subsistent toutefois, toujours à une altitude proche de 770 m, plusieurs terrasses à Saint-Jean d’Hérans et Villard Julien ainsi que les typiques argiles de Sinard.

Trièves climat

La position géographique particulière du Trièves, protégé des vents du nord et de l’ouest, plus ouvert sur le sud, lui permet de jouir d’un climat original plus chaud et plus sec, comme en témoigne la végétation pré-méditerranéenne.

On peut citer quelques mots de Charles Robequain : Le Trièves est un pays de transition. Cuvette prolongeant directement la dépression subalpine du Grésivaudan et du Bas-Drac, il se heurte bientôt à un régime montagneux différent, d’origine pyrénéenne, qui limite brusquement son extension. Cependant, l’obstacle n’est pas tel qu’il oppose aux vents du Sud une barrière infranchissable et, par-dessus le Bochaîne et le Vercors méridional, les influences méditerranéennes pénètrent nettement ce bassin.

Trièves communications

Difficile d’accès, le bourg a néanmoins toujours été un lieu de passage, plus facile par la montagne.

– Vers le sud, Sisteron et Marseille, par le col de la Croix Haute, et vers le Diois par le col de Menée. On peut de nouveau citer Charles Robequain : La direction de ses vallées l’oriente vers les pays du Nord, mais la violence de l’érosion récente fait d’elles, au lieu de voies de passage, autant d’abîmes tortueux d’où les routes s’écartent : aussi c’est vers le Sud que le Trièves regardait plus volontiers jadis, et son histoire resta longtemps liée à celle du Diois.

– Vers la Matheysine ou Grenoble par des ponts audacieux au-dessus du Drac et de l’Ébron. Toujours selon Robequain : il ne fallut rien moins que l’établissement des voies de communication modernes et l’appel impérieux des centres industriels de la Matésine et du Grésivaudan pour sanctionner […], son rattachement au département de l’Isère et à la ville de Grenoble.

On trouvera dans un des cahiers du musée tout l’historique des voies de communication, les chemins gaulois, les voies romaines, la route royale qui traverse le Trièves du nord au sud devenue route nationale 75 – maintenant déclassée en départementale 1075 – sans oublier le tronçon d’autoroute 51.

Sources

- Claude Beaudevin : https://www.geoglaciaire.net

- Sylvain-Fiolleau : Site

- Charles Robequain : Trièves – Etude géographique édité en 1922 et que l’on peut lire intégralement sur le site https://www.persee.fr/

- Musée du Trièves : Voies de communication et paysage en Trièves, cahier de l’exposition thématique n°6 édité en 2010.